|

| (上の写真について) 南インド、マハーバリプラムにあるガンガー降下の石彫り。中央のくぼみ、つまり川を流れていくのが蛇の女神ナーギィ。その下にはコブラが見える。さらに上にはナーガもいる。ガンジス川はガンガー女神そのものであるが、流れる川の象徴に蛇を配置している。 このページはナーガ(1)からの続きです。 シヴァの出現以来、ナーガをはじめとする蛇たちはようやくかつての平安を取り戻したように見えるが、太古の昔に、蛇がインドにおいてどのような役割を果たしてきたかはまだまだ謎である。ところで、ナーガをはじめとする蛇神は、インド以外の国でも信仰されていた。 中国では蛇は神的な存在として受け止められてきたといえる。まず一つの形としては、風水思想に見られる、大地を司る龍として表現され続けてきた。風水では山や川を龍とみなして重要視するが、これはあきらかに、川をナーガとみなしてきた古代インドの自然観と共通している。 サドゥーが山や川といった地形に大きな興味を示すのは、彼らと旅をした経験からもはっきりしている。彼らは日々、自分の体の気道を探るだけでなく、大地の起伏を自らの足で踏み越え、その気脈(気道)を探ってエネルギーのありかを探し続ける。ヒマラヤ奥深くの多くの聖地もまた彼らによって開かれたが、そこにははっきりと風水思想の萌芽が見てとれる。 聖地の多くは風水でいうところの龍穴を指し示しており、彼らが風水的思想に通じていたことをうかがわせる。こうしたことから、サドゥーの一部がヒマラヤを超え、中国へと伝えた秘密の教えが整理され、さらに発展して現在の風水思想へと結実したと推理できるかもしれない。 |

|

|

あきらかにナーガの影響を受けたものがほかにもある。伏羲(ふぎ)と女カ(ジョカと読むが、カの部分の漢字表記が不可)が絡み合う図像で、これはナーガとナーギィに酷似している。 伏羲と女カは、人間を生み出した中国の男神と女神である。伏羲は雷神の血統を引くものでもあり、シヴァがそのモデルになっている可能性もある。シヴァの起源の一つが暴風の神ルドラであることはよく知られている。 ところで伏羲は八卦の生みの親として知られている。八卦は風水と同じく、森羅万象を読み解くための神秘術であるが、そこにインドがどのように絡んでいるのか、興味あるところだ。 |

|

| 意外かもしれないが、じつは日本にもナーガが伝えられた痕跡がある。蛇の古語は「カガ」「カカ」などが知られるが、「ナガ」「ナギ」もまた一部に存在しているし、そこから「ナダ」「ニギ」に訛ったともされている。

「長い」という言葉もまた「ナガ」から派生したものだと考えられるが、これら、蛇を意味する言葉が日本の神話世界にも数多く現れている。例えば、ナガスネヒコやオキナガタラシヒメ(神功皇后)といった伝説上の人物の祖先もまた蛇であったのかもしれないが、極めつけはイザナギとイザナミである。国生みの神であるこの一対の男女神は、まさに伏羲と女カ、さらにはナーガとナーギィに共通する性質を兼ね備えている。 このように考えていくと、古代日本には多くの蛇が関わり、影響していたことを改めて想起させられる。ヤマタノオロチや三輪山の蛇信仰をはじめとする日本各地に伝わる蛇に関する伝説は数知れない。そのすべてがナーガとナーギィの血統を引くものであるかどうかは定かではないが、その一部はインドと関係があるかもしれない。 この記事を書くために調べ物をしていて、岡山県に奈義町という地名があることを知った。奈義はナギであるとされるが、この町の町立図書館のサイトでもナーガ(ナーギィ)との関連に注目していて多くの興味深い記事を公開している。 その中で、柳田国男氏等の説として、蛇と類似する動物を総称して「ナギ」と名づけ、現在も「ウナギ」や「アナゴ」等にその名が残ることを紹介している。こうしたことからも、ナーガあるいはナーギィは、日本の文化にしっかりと根を下ろして大きな影響力を持っていたことが想像できる。 先に書いたように、イザナギとイザナミのモデルがナーガとナーギィであったとするなら、日本もまた、かつては蛇に支配されていた時代があったのかもしれない。ただし、それがインドからいつ頃伝承したものか、といったことはいまだ不明である。 |

|

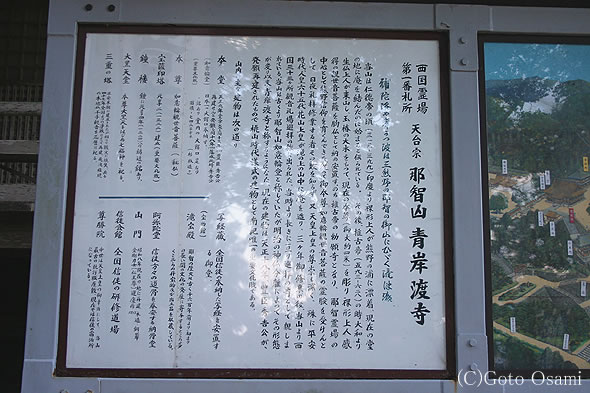

| ところで、熊野の那智にはこんな伝承が残っている(以前にも書いた記事であるが)。 (上の写真は後藤修身氏からお借りしたものです。後藤修身氏のホームページ「エーヤーワディ 」ではミャンマーの写真を見ることができます。また、ホームページ内「熊野」で熊野古道に関する写真を見ることができます) その昔、西方からやってきた船が難破して、紀伊半島にたどりついたことがあった。中から出てきたのは裸のインド人、彼はそこから熊野山中に分け入りついに那智の滝を発見したが、その神秘的な姿に感動し、思わず「ナーディー、ナーディー」と叫んだのが那智の語源となったという。「ナーディー」はナーギィ、つまり川のことだが、裸のインド人の目には、それが急流を流れいく神秘的な蛇神に見えたのかもしれない。 このインド人は裸であったことからジャイナ教空衣派の修行僧との説もあるようだが、蛇に執心しているところを見れば、やはりナガサドゥー(ナーガ(2)を参照)であった可能性が強い。ちなみに、那智ではないが、熊野三山の一つ、速玉神社のご神木はナギの巨木である。さらに民俗学者の吉野裕子氏の指摘によると、那智の文覚淵からは古鏡が発見されている。鏡は「カガミ」、つまり蛇、カガを意味するものであったとしている。 以上、インドから中国、さらに日本における蛇、およびナーガに関する信仰のあとを簡単に追ってみたが、実際には、この手の話は世界中にいくらでもあるだろう。 例えば、縄文時代の土偶にも、蛇を頭に戴いた女神像があるが、同じように、沖縄のユタがハブを頭に戴くこともあったらしい。沖縄ではナギは虹を意味するが、アボリジニの世界でも虹は蛇と同一視されている。人頭と蛇の関係で言えば、遠く地中海のメデューサの髪の毛はあきらかに蛇の曲がりくねった形状を真似ている。メデューサはやはりモンスターであったが、その起源は、すべてを生み出す永遠の女神であったかもしれない。 |

|

脱皮と再生を繰り返す蛇の生命力が、世界を生み出した無限のエネルギーと結びつき、あらゆる生命の根源として世界中で信仰されていた時代がかつてあったに違いない。しかしその後、新たな価値観がしだいに多数派を占めるにしたがい蛇神の多くは没落し、滅亡していく運命をたどった。多神教国家である日本においてさえ今は薄暗い谷間に弁才天の名を借り、小さな祠の主としてかろうじて生き残っている場合がほとんどである。そうした世界の趨勢にあって、今もなお蛇神をさかんに信仰し、蛇使いが珍しくもないインドはやや特殊な世界だといえる。 ヒマラヤから流れ落ちる無数の大河が大地を走って地上を潤し、さまざまな動植物を育む豊かなインドの大地において、人々は自然の恵みや脅威と無関係ではいられなかった。大きな鎌首をもたげ、猛毒を吐き出すコブラの姿は、大自然の生命力や神秘性を象徴する存在として崇められ、そして恐れられたに違いない。 蛇神というと、どこか不気味で、そして危ない印象をもたれがちだが、インド神話では、献身的で、なおかつ理知的な姿をして描かれる場合が少なくない。ブッダに帰依し、その守護にあたった蛇王ムチャリンダの姿はその典型といえるだろう。そこには、昔話にあるような、わがままな大蛇が生贄を要求するような姿は影を潜めている。 男女一対のナーガ像においても、そこから受ける印象は静謐で力強い。先に書いたように、絡み合いながら上へ上へと昇華するナーガの姿は、人体の神秘的なエネルギーであるクンダリニーという概念を生み出した。聖地ハリドワールで出会ったあるナガサドゥーは、「ヨーガはクンダリニーヨーガに尽きる」と断言していた。数あるヨーガはすべて、このクンダリニーを活性化させるための準備体操にすぎない、と。 シヴァはクンダリニーヨーガを身につけることで、他の神を圧倒していったが、その肉体の中心にとぐろを巻いているのが神話的な蛇神である。ヒンドゥー教が世界的に特殊な宗教であり続けるの秘密はまさに蛇にある、といっても過言ではないだろう。 先に、アボリジニの世界で蛇と虹が同一視されていることを書いた。その世界観は虹蛇という名の神話的な動物の姿をとってあらわれるが、それはまた、クンダリニーなどを描いた一部のヒンドゥーの図像に酷似している。 「アボリジニの世界」の著者ロバート、ローラー氏もまた、インドとアボリジニの共通点について、その著書の中で繰り返し指摘している。アボリジニの世界において、蛇は霊的な動物として非常に重要視されてきたわけだが、それは先史時代のインドにおける、知られざる蛇神崇拝に連なるものであったかもしれない。 いずれにしても、ナーガをはじめとする蛇神のイメージは、はるか太古の、いまだ人間と動物が蜜月の関係にあった頃の霊的メッセージがよみがえったものとして、永遠に神秘的な存在であり続けている。 (このテキストは、以前ある雑誌に掲載した内容に加筆補正したものです。下の写真は蛇の王ナーガラジャ、カルカッタのインド博物館) |

|

−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |

|

|

青岸渡寺とは那智における仏教寺院のこと。ややこしい話だが、それとは別に那智大社があり、こちらはその名の通り、神社である。江戸時代までは仏教と神道が入り乱れて信仰されていたのが、明治の神仏分離令によって仏教勢力が一掃された。しかし那智では観音堂が何とか残り、これが青岸渡寺として再興されたという。 |